风速传感器在森林、岛屿和矿山等偏远且特殊地区的环境监测中发挥着重要作用。自供电风速传感器为无人环境下的长期可靠监测提供了解决方案。然而,目前的自供电风速传感器存在集成度有限、启动范围窄和输出功率不足等问题。

针对以上问题,吕梁学院智能感知与控制创新团队的薛淑萍副教授、杨云副教授、蔡婷婷副教授,携手团队成员机械设计制造及其自动化2021级本科生张帅、李奎智同学,展开了深入研究,提出新型的一体式自供电风速传感器。相关研究成果以“All-in-one self-powered wind speed sensor with a wide startup range and high output power”为题,发表于《APL Materials》期刊。

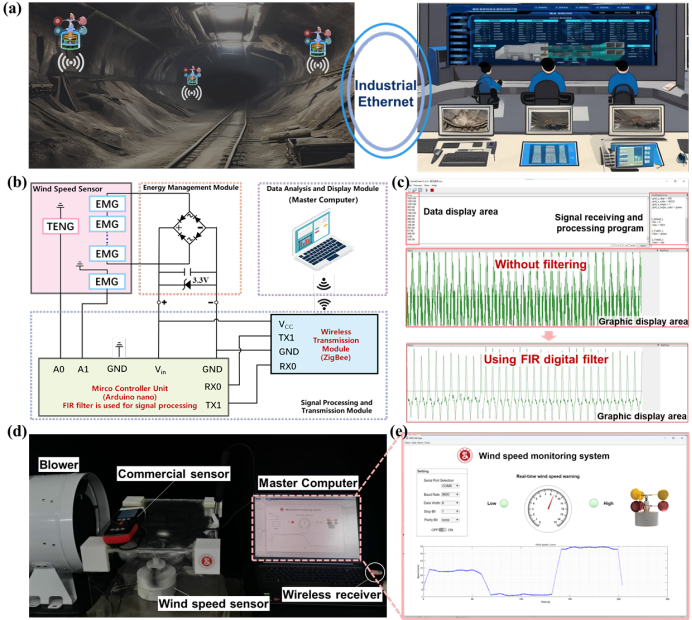

该论文提出了一种具有宽启动范围和高输出功率的一体式自供电风速传感器。该传感器基于摩擦纳米发电机和电磁发电技术,采用独特的双杯结构,将风速传感与风能收集功能集成在一起。这种设计能够在1.5至15 m/s的宽范围内检测风速,并实现1.18 W的高输出功率。

面向煤矿巷道中长期可靠的风速监测迫切需求,团队进一步将该传感器与主计算机相结合,开发出实时风速监测和报警系统。在这个系统中,团队创新性地采用FIR滤波算法。该算法能有效抑制微控制器采集单电极摩擦电信号时产生的大量噪声,显著简化了风速计算过程。实际测试结果显示,当风速超过7 m/s,系统无需外部电源支持,就能自动完成风速数据的收集、处理、无线传输、分析和显示工作。这一特性充分展示了该传感器在偏远、特殊场景无人监测领域的卓越应用潜力,为煤矿安全生产、森林火灾预警、海岛气象监测等实际应用场景提供了强有力的技术支持。

此项得到了山西省基础研究计划(202303021221176、202303021212285、202303021212284、202303021211195)、吕梁市重点研发项目(2024GX10)、吕梁市引进高层次科技人才重点研发项目(2024RC25)、山西省高等学校教学改革创新项目(J20231342)和学校学术骨干经费等的大力资助。

文章链接:https://doi.org/10.1063/5.0239030